Dieser Blogbeitrag fasst die zentralen Gedanken eines religionswissenschaftlichen Fachartikels von Dr. Rainer Hagencord zusammen, in dem das Konzept der Theologischen Zoologie vorgestellt wird. Dieses Konzept fordert uns dazu auf, unser menschenzentriertes Weltbild zu überdenken und die Würde aller Lebewesen anzuerkennen. Der Artikel wirft ein Licht auf die tiefe Verbindung zwischen Mensch, Tier und Natur und zeigt auf, wie wichtig es ist, diese Beziehungen neu zu bewerten.

Die große Verwandtschaft – Eine neue Sicht auf die Schöpfung

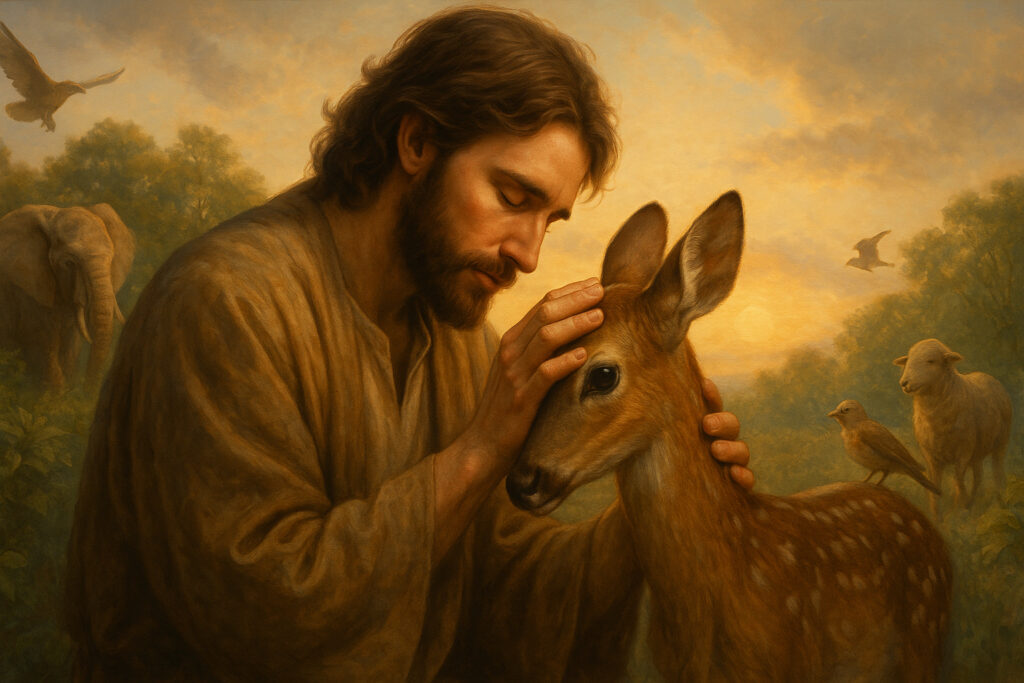

„Wir sind verwandt mit allem, was lebt“ – so beginnt der Artikel. Und dieser eine Satz reicht aus, um deutlich zu machen, worum es in der Theologischen Zoologie geht: um einen radikalen Perspektivwechsel. Weg vom Menschen als „Krone der Schöpfung“, hin zum Menschen als Teil eines lebendigen Ganzen. Einem Ganzen, das nicht zu unserer Verfügung steht, sondern dem wir in Liebe und Verantwortung begegnen sollen.

Diese Sicht ist nicht nur ökologisch geboten – sie ist auch zutiefst biblisch. Papst Franziskus hat in seiner Enzyklika *Laudato si’* (2015) mit deutlichen Worten den „fehlgeleiteten Anthropozentrismus“ kritisiert – die Vorstellung, dass alles nur für den Menschen geschaffen sei. Tiere und Natur sind keine bloße Kulisse, sondern Mitgeschöpfe, die gemeinsam mit uns Gott loben und deren Würde geachtet werden muss.

Von der vergessenen Würde der Tiere

Die christliche Theologie hat Tiere lange übersehen – bestenfalls als Statisten der biblischen Geschichten, schlimmstenfalls als seelenlose Automaten. Der berühmte Philosoph René Descartes sprach ihnen sogar jegliches Bewusstsein ab.

Hagencord erinnert daran, wie folgenschwer dieses Denken ist: Wenn Tiere zu Dingen werden, wird Gott zu einem „kalten Designer“ und der Mensch zu einem Fremdkörper in der Natur. Doch das Gegenteil ist der Fall: In der wertschätzenden Begegnung mit dem Tier kann der Mensch seine eigene Natur besser verstehen – und Gott als „Liebhaber des Lebens“ erfahren.

Tiere in der Bibel – mehr als ein Nebenschauplatz

Es mag überraschen: Tiere spielen in der Bibel eine größere Rolle, als viele denken. Sie sind nicht nur Teil der Schöpfung – sie sind Zeugen, Begleiter, manchmal sogar Sprachrohr Gottes. Schon im Paradies führt Gott die Tiere zu Adam, damit er ihnen Namen gibt. Nicht zur Unterwerfung, sondern zur Erkenntnis ihrer Natur.

Thomas von Aquin, einer der einflussreichsten Theologen der Kirchengeschichte, sah darin die Grundlage eines „Erfahrungswissens“ über die Tiere. Der Mensch soll sich im Spiegel des Tieres erkennen – und wird dadurch selbst mehr Mensch.

Was Höhlenmalerei, Raumfahrt und Katzenblicke gemeinsam haben

Ein berührender Abschnitt des Artikels bezieht sich auf die Bildplatte der Raumsonde VOYAGER, die 1977 ins All geschickt wurde. Darauf: ein Mann und eine Frau – aber kein Tier. Ein Bild der Einsamkeit, meint Hagencord. Denn bei aller technologischen Hochleistung zeigt sich hier eine tiefe Vergesslichkeit: Die Tierwelt, mit der wir seit Millionen Jahren zusammenleben, wird zur Nebensache.

Und doch war es einmal anders: In den ältesten Höhlenmalereien, etwa in Frankreich oder Spanien, sind Tiere in großer Zahl und beeindruckender Detailtreue dargestellt – Menschen dagegen kaum. Offenbar dienten Tiere unseren Vorfahren als Spiegelbild der eigenen Existenz.

Auch der jüdische Philosoph Martin Buber greift diese Idee auf: In seinem Werk *Ich und Du* beschreibt er, wie das Gegenüber – auch ein Baum oder ein Tier – zum echten „Du“ werden kann. In der Begegnung mit dem Blick einer Katze sieht Buber keine Projektion, sondern ein echtes Gegenüber, das ihn existenziell in Frage stellt.

Der Mensch braucht das Tier – nicht nur biologisch, sondern seelisch

In einer Welt, in der Tiere zu bloßen „Produktionsfaktoren“ werden – Schweine, Kühe, Hühner in Massenhaltung – ruft die Theologische Zoologie zu einem Umdenken auf. Sie erinnert uns daran, dass das Tier kein Objekt ist, sondern ein Mitgeschöpf. Ein Wesen, das Gefühle hat, Schmerzen empfindet, Beziehungen eingeht.

Und mehr noch: Tiere tragen zur Menschwerdung bei. Sie lehren uns Achtsamkeit, Mitgefühl und Verbundenheit. Ihre bloße Anwesenheit kann trösten, fordern, hinterfragen. Sie holen uns heraus aus der Ich-Welt – hinein in ein echtes Du.

Eine neue Theologie entsteht – interdisziplinär, interreligiös, engagiert

Das Projekt der Theologischen Zoologie ist keine bloße Theorie. Es wird ganz konkret gelebt – im Institut für Theologische Zoologie (ITZ) in Münster. Gegründet von Dr. Rainer Hagencord und dem Kapuzinerpater Anton Rotzetter, hat es sich zum Ziel gesetzt, Wissenschaft, Pädagogik und praktische Projekte miteinander zu verbinden.

Ob in Schulmaterialien über Tierethik, in Zoogottesdiensten, Wanderexerzitien oder durch die Pflege bedrohter Eselrassen – das ITZ zeigt: Eine andere Theologie ist möglich. Eine, die Tiere nicht nur duldet, sondern wertschätzt. Eine, die Schöpfung nicht als Besitz, sondern als Beziehung versteht.

Warum diese neue Sichtweise so dringend nötig ist

Der Verlust der Artenvielfalt, die Zerstörung von Lebensräumen, das Leid der Tiere in der industriellen Landwirtschaft – all das sind keine Randthemen. Sie sind Ausdruck einer tiefen Krise unseres Selbstverständnisses. Die Theologische Zoologie legt den Finger genau in diese Wunde – und öffnet gleichzeitig Wege zu Heilung und Neuorientierung.

Denn sie lädt uns ein, die Welt nicht länger in Kategorien von Nutzen und Verfügbarkeit zu sehen, sondern in Kategorien der Verbundenheit und Verantwortung. Sie fragt: Was sagt unser Umgang mit den Tieren über unser Gottesbild aus? Und über uns selbst?

Fazit: Eine Spiritualität mit Fell, Federn und Flossen

Die Theologische Zoologie ist ein Aufruf zur Umkehr – nicht nur ökologisch, sondern spirituell. Sie erinnert uns daran, dass wir als Menschen nicht über den Dingen stehen, sondern mittendrin sind – verbunden mit allem Lebendigen.

Und vielleicht ist es gerade der Blick eines Tieres, der uns daran erinnert, wer wir sind: ein Teil der Schöpfung, mit der Fähigkeit zur Liebe, zur Fürsorge, zur Beziehung. Wenn wir diesen Blick ernst nehmen, kann daraus eine neue Ethik entstehen. Eine Ethik des Miteinanders – mit Mensch, Tier und Gott.

Das Handbuch der Religionen in Ihrer Bibliothek

Das Handbuch der Religionen steht Ihnen in zahlreichen Bibliotheken online zur Verfügung. Sollte es in Ihrer Bibliothek noch nicht verfügbar sein, regen Sie dort doch einfach die Beschaffung des Werkes an.